«Хорошее дело браком не назовут»

Театральный перекресток·il 13 Dic. 2024

В театральном мире появляется тенденция немного менять название оригинального произведения или просто удалять из него отдельные слова. Так случилось и с названием драмы Льва Толстого «Живой труп», написанной более ста лет назад. В начале декабря Нижегородский драматический театр представил зрителю премьеру спектакля «Живой».

Это сценическая версия режиссера Н. Ковалевой, которая сократила оригинальный текст, но расширила сюжет пьесы, дополнив его отрывками из дневников и писем писателя. А также вывела на сцену самого автора и его жену Софью. И, стало быть, супруги присутствуют в моменте, они активно действуют, они общаются между собой, они эмоционально живут на сцене все время, пока длится спектакль. И зритель видит все взлеты и падения их брачного союза.

Есть люди, наделенные музыкальным интеллектом, есть наделенные интеллектом логическим или телесным. А Лев Толстой, без сомнения, был наделен философским интеллектом. Кстати, некоторые зарубежные специалисты считают его не писателем, а философом. Ибо воззрения гениального творца отличались парадоксальными мыслями и особой мудростью. Вспоминается его книга «Исповедь», в которой говорится: «Чтобы что-то понять, надо от многого отречься». В первую очередь, надо отказаться от телесных наслаждений. Ну, или от физических, другими словами. В общем, не попадаться в ловушки ума, который жаждет все больше и больше удовольствий.

«Хорошо жить в честном браке, но лучше никогда не женится. Редкие люди могут это. Но хорошо тому, кто может».

Лев Толстой «Путь жизни»

Постановка предлагает свежую интерпретацию пьесы и посвящает зрителя в мудрые размышления великого писателя. А главной темой можно назвать критику удушающего статуса брака. В программке к спектаклю написано так: «Перед нами трагедия честного человека, понимающего, что так больше жить нельзя, но не знающего, как и что следует изменить».

Спектакль начинается восклицанием «Чепуха!», которое произносит седовласый старец, сидящий за письменным столом. И через секунду он нервным жестом отбрасывает листы исписанной бумаги. Кто же это такой? А это сам Лев Толстой, читающий присланные ему рукописи. Критикуя многочисленных графоманов, он называет их вирши чепухой и цитирует стихотворение Тютчева «Силенциум» в качестве образца настоящей поэзии.

«Молчи, скрывайся и таи

И чувства, и мечты свои…»

Там есть и такие строки:

«Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь»

Особенно подчеркивая фразу «Мысль изреченная есть ложь», писатель сообщает своей подошедшей жене, что решил написать новую драму под названием «Труп» (ознакомившись с шокирующей заметкой в прессе). К чему непосредственно и приступает на глазах у зрителей. После чего встает и объявляет: «Действие первое, картина первая».

И здесь, как говорит режиссер, завязывается драматический узел постановки. Главных героев пока нет на сцене, но все только о них и говорят. Кто же это? А это муж и жена, принадлежащие к дворянскому сословию. Федор и Лиза. И уже вначале звучит риторический вопрос: «Какая может быть свобода у женщины, связанной браком?»

Художник-постановщик Борис Шлямин оформил сцену в модной нынче минималистической стилистике, но весьма оригинально. Вход в семейный дом похож на узкие ворота, окаймленные высокими зеркальными шкафами. Над воротами возвышаются часы с огромным движущимся маятником, отсчитывающим время до печальной развязки семейного конфликта. На шкафах лежит нехитрый семейный скарб: старые чемоданы и детские игрушки. Зеркала периодически вращаются вокруг своей оси, создавая в пространстве подсвеченной сцены особую мистическую атмосферу. Как бы «крутится волчок» и завораживает своим движением. Но известно, волчок крутится, создавая иллюзию движения, а на самом деле, он застыл на одном месте. Именно таким образом застыли и мысли, и эмоции главных персонажей спектакля. Каждый из них в течение спектакля повторяет одно и то же, но в разных вариациях.

Здесь нет захватывающих монологов. Ну, если не принимать во внимание периодические вкрапления философских речей Льва Толстого. А какова же интрига? У женщины есть муж, и есть поклонник. Причем, похоже, женщина по-своему любит и мужа, и поклонника. Но все это как-то невнятно и в любовь эту, изображенную на сцене, не особо верится. Ну, а мужу скучна тоскливая семейная жизнь. И он пускается во все тяжкие. В общем, пускается в загул. И хочет расстаться с женой. Но брак-то официальный. И по тем жестким временам не может быть расторгнут.

Главного персонажа – дворянина Федора Протасова играет артист Николай Смирнов. Согласно тексту пьесы, он задыхается в липкой паутине своего брака. И не выносит лицемерия высшего света, в котором ему приходится вращаться. Его философия жизни такова: «В этой жизни есть три выбора: наживать деньги, бороться с этой пакостью, и забыться». А забыться для него – значит ежедневно туманить свой разум алкоголем. Ибо претит ему фальшь окружающих и их ненасытная жажда денег. В нем как бы пробудилась совесть. Он хочет иной жизни. Видимо, ему в мозг была вмонтирована какая-то другая программа.

Но Федор не знает, как и что надо менять. Он себя героем не считает и попросту не способен действовать, как будто внутри него стоит некий психологический блок. Персонаж Н. Смирнова узнаваем, а посему и актуален. Ведь многие и сейчас не могут решиться на какой-то важный шаг в своей жизни. Вот, например, Федор говорит своему другу Каренину: «Десять лет живу беспутно». Значит, отдает себе в этом отчет. Причем, под распахнутой рубахой у него виден христианский крест. Стало быть, перед нами человек религиозный. И как так получается, что этот честный человек постепенно опускается? Ведь пьянствует он вполне осознанно. А далее, вообще в мыслях близится к смертному греху. Ему хочется застрелиться. То есть сбежать от жизни.

Приведем еще одно высказывание этого персонажа, пребывающего в унынии: «Все, что не делаю – все не то. И мне становится стыдно за все, что я делаю». В двух словах, ему стыдно за то, что он принадлежит к своему сословию. А где стыд, там и отчаяние. А отчаяние ведет к депрессивным состояниям, которых окружающие могут и не заметить, принимая их за лень и желание бездельничать. Отметим, что у веселых цыган, к которым он бежит от своей семьи, ему почему-то тоже стыдно. Может, потому что тратит семейные деньги на кутежи. Хотя, пребывая в гостях у цыган, он будто начинает чувствовать кипящую энергию жизни. Тут и шумные пляски, и песни под гитару. Но поза актера, наблюдающего за разухабистой цыганской жизнью, передает зрителю апатию Федора. Хотя, видно, что их повседневные забавы отвлекают его от мрачных мыслей. Вот герой созерцает соблазнительный танец цыганки Маши (Мария Ватлецова). Ее пластичность и легкость движений его завораживают. А вот, широкими жестами герой радостно осыпает ее деньгами. И вроде влюбляется в изящную девушку. Но между актерами не очень-то чувствуется эмоциональное взаимодействие.

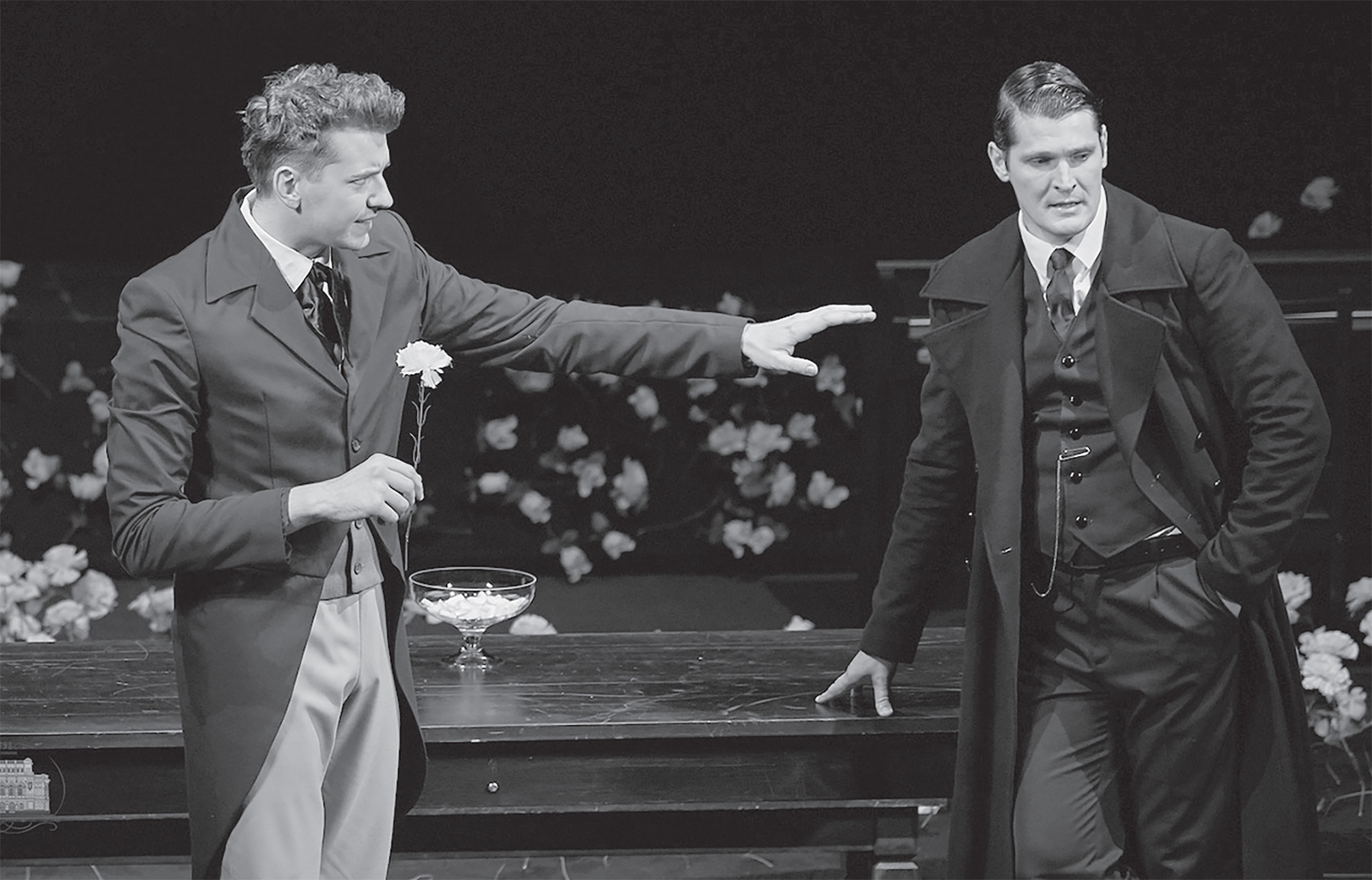

С поручением «вернуться в семью» к нему приходит Каренин (Александр Горбунов), друг детства Федора. Он одет с иголочки, похоже, порядочный человек, правильный такой, серьезный. Его чувство собственной важности просто зашкаливает. Но дело в том, что он неравнодушен к Лизе, жене Федора. Беседуя, мужчины отправляются на скачки. Федор меланхолично говорит Каренину, что не хочет мешать чужой жизни и что он лишний. Потом называет себя препятствием, которое нужно устранить. И, похоже, пребывает в полном смятении, в состоянии острого внутреннего конфликта. А может быть, это можно назвать и депрессивным синдромом. Но друг реагирует не очень ярко, хотя и пытается разрядить ситуацию.

В постановке должна быть проблема, которая будет решаться. Какова проблема Федора? Непонимание как себя вести в этом мире? Стыд? А ведь стыд заставляет утаивать свои страхи. Депрессия? Но это уже болезнь. Неспроста он практически изолирует себя от внешнего мира. Фрустрация? В одной из сцен он уничижительно называет себя «негодяем». А его отложенное намерение звучит так: «Я мешаю, значит, я должен уничтожиться». И вот, он стоит с пистолетом в руках. По мере того, как мрачнеют его мысли, свет в зале тоже начинает тускнеть. Зритель наблюдает томление героя, его мучительные раздумья и погружение в темные бездны своей души. Вот он подносит пистолет к виску, но через несколько секунд убирает. Потом подносит его к шее, но тоже не решается нажать курок. Потом вытягивая руку вперед, он как бы ищет внешнюю цель.

Как сказал мудрец, чтобы понять конкретного человека, надо понять его тайную религию. То есть понять, во что он по-настоящему верит. Во что верит Федор? Это неясно. Поэтому, как говорил сам Толстой, примером для подражания он не является. Он просто по-своему бунтует против существующего порядка. Он несчастлив в браке, и он несчастлив в социуме. На лице персонажа читается безнадежность. А может, даже обреченность.

Жену главного героя Лизу играет актриса Марина Львова. Она появляется на сцене в белой блузке и серой юбке в пол, такая приличная барышня. Но какая-то несчастная, словно размагниченная. И немного истеричная. Она вроде бы и любит Федю, но не ценит его как человека. И даже хочет от него освободиться. И выйти замуж за его друга Каренина. В общем, терзается сомнениями. Но судьба есть судьба. Когда ее желание исполняется, прошлое зловеще возвращается из небытия.

Сцены спектакля построены нелинейно. Между основными действиями пьесы, на сцене появляется Лев Толстой для объявления очередной картины. И каждый раз высказывает свои мысли вслух. Вот некоторые цитаты: «Искусство до такой степени извратилось. Все хотят эффекта. А в эффекте нет чувства. Искусство стало чрезвычайно грубым». «Соединить материальное и духовное, только одно это и надо».

Появление матери Лизы на сцене немного меняет ауру спектакля. Анна Павловна – дама нервозная. В этой роли выступает засл. арт. Тамара Кириллова. Ее персонаж говорит в агрессивной манере, что свидетельствует о ее неуемном желании манипулировать окружающими. А где манипуляции – там внутренний страх, что не будет возможности контролировать ситуацию. Актриса играет очень эмоционально. С недовольным видом она выступает против Федора, не хочет, чтобы ее дочь оставалась с ним. Но вторгаться в жизнь даже близкого человека – это чистой воды эгоизм. Мамаша жестко отстаивает свое мнение, повышая голос. И не терпит возражений, желая всех подогнать под свою мерку. Ее лицо порой застывает как гипсовая маска. Актриса бросает свирепые взгляды, говорит раздраженным голосом, грубит близким, в общем, токсичность поведения персонажа налицо.

Хочется пропеть дифирамбы актерской работе заслуженного артиста Сергея Блохина. Он верит в силу личности великого писателя и работает очень профессионально. «Для меня как актера это был новый шаг в профессии» (С. Блохин). Ему действительно удалось воплотить на сцене глубину личности Льва Толстого. Интенсивность бытия его персонажа зашкаливает. А разнообразная жестикуляция, соответствующая моменту, потрясает. Ведь театральный язык – это чистой воды телесность. Практически каждое высказывание актер предваряет или сопровождает красноречивым языком жестов.

Когда он появляется на сцене, то практически заполняет своим мощным голосом все пространство, стягивая на себя внимание зрительного зала. И чувствуется в нем предельная напряженность всех чувств. Актер погружает зрительный зал в вербальный мир великого гения. Произнося мудрые афоризмы Толстого, Сергей Блохин сознательно делает паузы для того, чтобы публика переварила сказанное. А вообще, его персонаж живет в постоянном вихре новых идей и во всем происходящем словно ищет особый смысл. По замыслу режиссера, он даже задает вопросы некоторым персонажам своей пьесы, беседуя с ними перед зрительным залом. Более того, вместе с двумя персонажами они «соображают на троих».

Софью Андреевну исполняет засл. арт. РФ Раида Божко. Актрисе удалось наполнить эту роль своей неповторимой индивидуальностью. И она интенсивно проживает сценическую жизнь супруги Толстого. Героиня любит его, радостно улыбается ему, неустанно поддерживает его, молится за него, приободряет его. Подолгу сидит за его столом и старательно переписывает его тексты. Софья гордится своим мужем. Она знает, что он – гений. А с гением всегда трудно. Но, как говорит режиссер, ближе к концу жизни у супругов были уже «разные смысловые ситуации».

«Не было игры в нашей жизни. Моя жена идеальна была, но не было в ней изюминки».

Лев Толстой (цитата из спектакля)

Спутница писателя предстает перед зрителями дамой элегантной, утонченной и приятной в общении. Ее внутренние переживания актриса передает ласковыми взглядами, нежными интонациями, трогательными прикосновениями. В то время как ее муж то безудержно философствует вслух; то, переживая кризисы, обижает ее; то крепко обнимает, отдавая себе отчет в ее привязанности к нему. А забавные догонялки с щекотками и веселым смехом добавляют перца в удивительную смесь их непростых отношений.

На излете брака он скажет: «Я хочу свободы. Я сделал эту ошибку – я женился» (Лев Толстой, цитата из спектакля). Теперь брак для него – это каторга. Но как бы там ни было, вместе прожито почти пятьдесят лет и в семье воспитано тринадцать детей. Не так-то легко разорвать эту связь. Но гениальный автор уже давно тяготится семейной жизнью. И Софья начинает тревожиться. Она не хочет, чтобы он покидал ее. К сожалению, кричащая мелодрама их отношений нарастает. И, наконец, уставший писатель обращается к жене: «Сонь, отпусти меня. Я растворюсь в людском пространстве и стану одним из малых сих» (Лев Толстой, цитата из спектакля).

Гипнотическое удовольствие доставляет игра заслуженного артиста Александра Сучкова. Его персонаж – следователь – появляется словно из преисподней. Ну, если сказать точнее – из люка под сценой. Причем из этого люка идет дым коромыслом. Видать, там деется что-то нехорошее. Вылезает он так гротескно на свет божий и хмуро бормочет: «Грязное дело». И твердит эту фразу многократно и на все лады. Актер своей талантливой игрой как будто создает отдельное шоу в спектакле. Его способ существования на сцене режиссер обозначила словом «инфернальный». Есть в движениях этого персонажа некая безумная одержимость. Он то ходит крадучись, то бегает по сцене, то ведет диалог в хаотичном движении, то картинно усаживается на стул и замирает, то вытягивает шею как фламинго на взлете, то, склонившись к Лизе с демонической ухмылкой, выставляет пальцы веером. И каким-то замогильным голосом повторяет свои вопросы. После чего зловеще повторяет ответы Лизы. И как бы записывает. Слов немного, но эмоциональных оттенков и тональных переходов в его речевых реакциях немерено. Создается такое впечатление, что он как паук плетет некую невидимую паутину, в которую хочет поймать жертву.

Без сомнения, чтобы понять смысл конкретной пьесы, необходимо реконструировать культурный контекст тех времен. А расторжение брака тогда было практически запрещено.

Режиссер говорит:

«Читая дневники Льва Толстого и его жены, их друзей и детей, я поняла, что он все время искал путь освобождения. Он искал ту гармонию, которую мы ищем и никак не можем достигнуть». Что же это за освобождение? От чего?

У знаменитого философа Кришнамурти есть трактат под названием «Свобода от известного». Он там пишет, что пора уже освободить людей от всех догм. По его мнению, мир давно утопает в миазмах ложных ценностей. А наша память постоянно отзывается на события в форме привычных симпатий или антипатий. И это работает всегда одинаково: стимул – реакция. В этой жизни мы слишком цепляемся за привычные эмоции. То есть мы цепляемся за известное, которое и называем своей жизнью. И всегда боимся неизвестного.

«Чтобы хорошо жить в этом мире, надо понимать его нереальность»

Лев Толстой, цитата из спектакля.

Что значит нереальность? Восточные учения подчеркивают, что наш мир иллюзорен и что наши негативные мысли о ком-либо – это абстрактная фикция. Другой человек охарактеризует его же совсем иначе. А третий вообще вознесет на небеса. Наша психика заставляет нас вести себя определенным образом, будто внутри стоит какая-то программа. И тут можно лишь повторить слова философа: «Мы понимаем других людей только в той степени, в которой мы сами пережили подобный опыт».

Что еще можно сказать о главном персонаже? Он пребывает в тех нездоровых состояниях ума, которые называются отвращение и заблуждение. Отвращение Федор проявляет к дворянскому свету. А его заблуждение состоит в том, что из семьи и из жизни можно просто сбежать. Да, он интуитивно чувствует, что все вокруг него ложно и тоскливо – слова, идеи, ощущения. Но никаких личных усилий для изменения своей ситуации в лучшую сторону он не проявляет. Он – в тупике, а посему свободу ищет в алкоголе.

В чем же состоит философия этого спектакля? В действительности, человек живой характеризуется свободной волей и свободным сознанием. А «живой труп» уже не свободен. У него нет ни выбора, ни возможности действовать. Иначе он бы не был трупом. У «живого трупа» произошла блокировка воли, а посему судьбу его не изменить. Невозможность действовать физически в физическом мире – это уже болезнь. Воля персонажа обнулилась и все что ему остается – это внутренняя ретроспекция. Попытки героя спрятаться от фальши света (читай фальши мира) можно было бы назвать избеганием жизни. А его уход из семьи, ибо у жены есть другой, это тоже не геройский поступок, а свидетельствует скорей о слабости. Но он не пребывает в тотальном заблуждении. Фрагменты истины в его размышлениях внимательный зритель все-таки услышит.

В конце спектакля его выбор однозначен. Он делает волевое усилие и приносит себя в жертву. Уходит из чуждого для него мира. Как сказал известный философ Ю. Такер: «Смерть фактически оказывается «зовом совести», заботой и поиском подлинности».

Под занавес в драме Толстого раздается выстрел. Но, согласно режиссерскому решению, на сцене этот выстрел не звучит. Федор как бы уходит в никуда. И что там скрыто в его подсознании, нам неведомо. А может, ключевой смысл новой вариации в том, что режиссер предоставляет зрителям свободу конечной интерпретации: кто здесь – живой, а кто здесь – труп. Ибо делать в этой жизни можно только что-то с собой, отвечая за собственный выбор. И помнить, что жизнь – это высшая ценность.

Текст: Вита Пунская

Фото: Валерия Авдеева

(Нижегородский театр драмы, «Концерт для острова с оркестром», режиссёр

(Нижегородский театр драмы, «Концерт для острова с оркестром», режиссёр «Ты – дитя вселенной, также как деревья и звезды. И твое право – быть здесь. Ты – часть Универсума. Ты не чужой здесь. Ты здесь не случайно – ты здесь необходим. Помни: самая важное в жизни – чувствовать себя необходимым, и если ты почувствуешь, что вся жизнь нуждается в тебе, ты будешь счастлив. Ты изменишься. Если тебе удастся почувствовать, что все существование нуждается в тебе – это будет твой самый грандиозный опыт, и ты будешь жить в экстазе…»

«Ты – дитя вселенной, также как деревья и звезды. И твое право – быть здесь. Ты – часть Универсума. Ты не чужой здесь. Ты здесь не случайно – ты здесь необходим. Помни: самая важное в жизни – чувствовать себя необходимым, и если ты почувствуешь, что вся жизнь нуждается в тебе, ты будешь счастлив. Ты изменишься. Если тебе удастся почувствовать, что все существование нуждается в тебе – это будет твой самый грандиозный опыт, и ты будешь жить в экстазе…»

(Нижегородский театр драмы, «Зойкина квартира», режиссёр Александр Марин)

(Нижегородский театр драмы, «Зойкина квартира», режиссёр Александр Марин) Зойка совсем не желает, чтобы ее «уплотняли», как было принято по тем временам. Собственно, с этой целью в одно прекрасное утро и приходит к ней председатель домкома Аллилуя. Валентин Ометов весьма органично исполняет эту роль.

Зойка совсем не желает, чтобы ее «уплотняли», как было принято по тем временам. Собственно, с этой целью в одно прекрасное утро и приходит к ней председатель домкома Аллилуя. Валентин Ометов весьма органично исполняет эту роль.

Надо отметить, что «Зойкина» история изнутри не является тем же, чем снаружи. В этом спектакле не все так уж прозрачно. Тема вроде понятна и актуальна: обогащение посредством запрещенной деятельности. Советские нувориши покупают запретный плод. Ибо денег куры не клюют, а счастья нет. И любви нет.

Надо отметить, что «Зойкина» история изнутри не является тем же, чем снаружи. В этом спектакле не все так уж прозрачно. Тема вроде понятна и актуальна: обогащение посредством запрещенной деятельности. Советские нувориши покупают запретный плод. Ибо денег куры не клюют, а счастья нет. И любви нет.

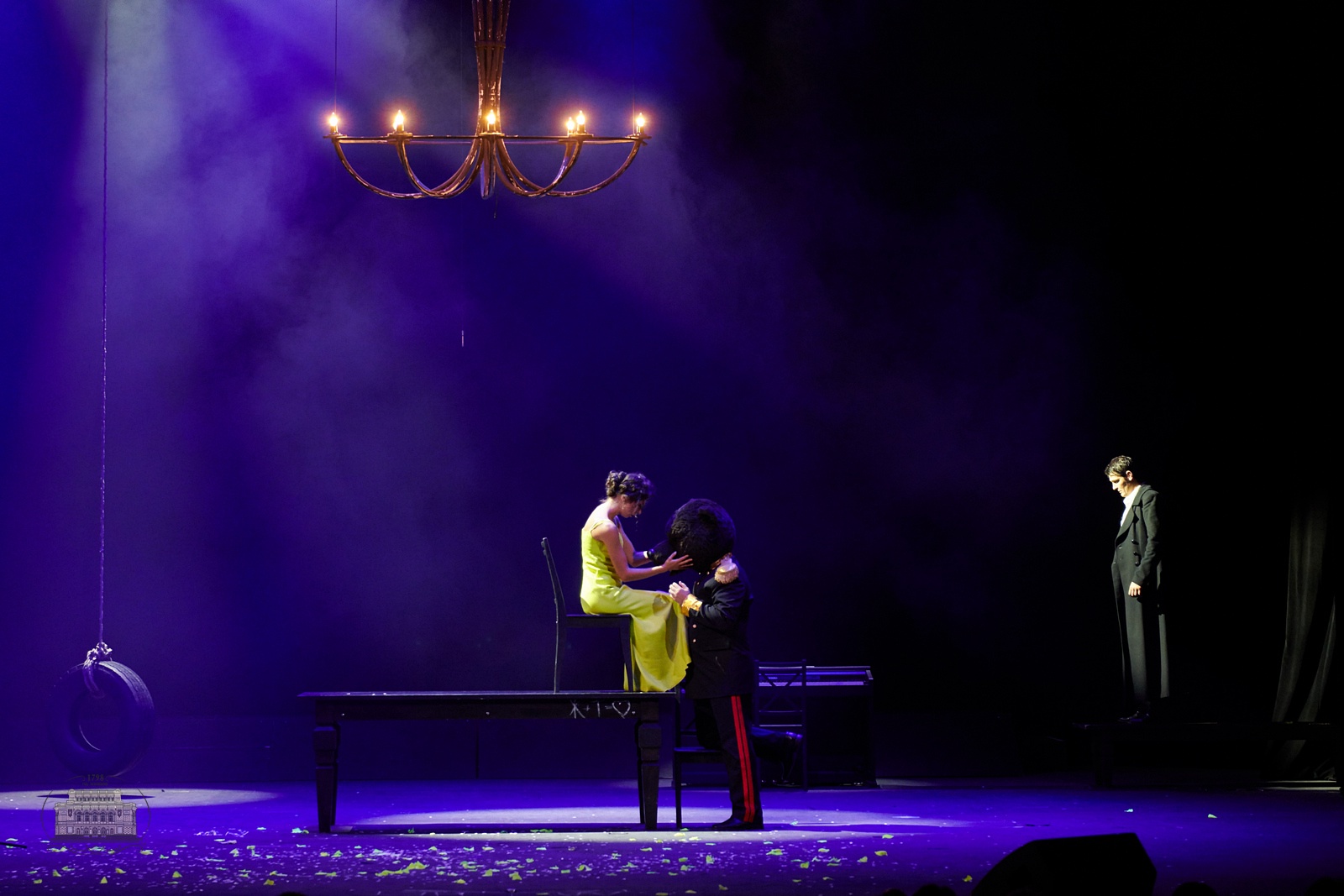

(Нижегородский театр драмы, «Изергиль», режиссёр Тимур Галеев)

(Нижегородский театр драмы, «Изергиль», режиссёр Тимур Галеев)

В новой инсценировке много хореографии. Это заслуга Маши Лутошкиной. Найдены оригинальные движения для каждого действующего лица. В массовых сценах органичная пластика поражает тем, как через танец можно показать глубокие эмоциональные состояния персонажа. Исполнителям удается выразить посредством тела и гнев, и злобу, и вожделение, и гордыню, и любовную страсть. Телесные терапевты говорят, что все в этой жизни надо почувствовать телом. Ведь пока эмоция не пройдет через тело, осознать ее невозможно.

В новой инсценировке много хореографии. Это заслуга Маши Лутошкиной. Найдены оригинальные движения для каждого действующего лица. В массовых сценах органичная пластика поражает тем, как через танец можно показать глубокие эмоциональные состояния персонажа. Исполнителям удается выразить посредством тела и гнев, и злобу, и вожделение, и гордыню, и любовную страсть. Телесные терапевты говорят, что все в этой жизни надо почувствовать телом. Ведь пока эмоция не пройдет через тело, осознать ее невозможно.

«Важно было, чтобы актеры выражали через тело содержание роли. Это скорее пластика, чем хореография». (Хореограф Маша Лутошкина)

«Важно было, чтобы актеры выражали через тело содержание роли. Это скорее пластика, чем хореография». (Хореограф Маша Лутошкина)

И тогда Данко вырывает свое пылающее сердце… Данко покажет путь, но, выведя людей из тьмы, сам погибнет. А метафорическим сердцем, которым актер освещает дорогу, согласно режиссерскому замыслу, является гроздь винограда. Вспоминается библейская тайная вечеря и слова, с которыми Иисус обращался к своим ученикам: «Пейте… ибо сие есть Кровь Моя».

И тогда Данко вырывает свое пылающее сердце… Данко покажет путь, но, выведя людей из тьмы, сам погибнет. А метафорическим сердцем, которым актер освещает дорогу, согласно режиссерскому замыслу, является гроздь винограда. Вспоминается библейская тайная вечеря и слова, с которыми Иисус обращался к своим ученикам: «Пейте… ибо сие есть Кровь Моя».